2025年高考季结束,医学相关专业再次成为关注热点。自2020年以来,医学专业的报考热度一直居高不下。根据中国教育在线的搜索指数,临床医学、口腔医学等本科专业目前位列搜索热度前五。《百度热搜·2024高考大数据》也显示,在2024年高考热门理工医科专业中,口腔医学、临床医学、动物医学专业均进入前十。

随着社会发展和国家战略规划,医疗专业领域不断丰富。教育部公布了2024年度普通高等学校本科专业备案和审批结果,并更新发布《普通高等学校本科专业目录(2025年)》,在医疗健康领域增设了多个新专业,如健康与医疗保障、医疗器械与装备工程、航空运动、婴幼儿发展与健康管理、药物经济与管理、老年医学与健康、舞蹈治疗等。首批新增“健康与医疗保障”专业的院校有黑龙江中医药大学和重庆医科大学;新增“医疗器械与装备工程”专业的院校有徐州医科大学和山东第一医科大学;新增“药物经济与管理”专业的院校有中国药科大学、温州医科大学和山东中医药大学;新增“老年医学与健康”专业的院校有南昌大学、宁夏医科大学和昆明医科大学。

医学专业因其社会需求大、稳定性高、发展前景广阔等优势受到许多考生和家长的青睐。然而,学医的高门槛、高投入和长培养周期也是不可忽视的现实。近三年来,不同层次院校的临床医学专业录取线明显上升。例如,2023年广东高招中,中山大学临床医学专业和口腔医学专业投档线为645分,在8个专业组中排名第二。南方医科大学临床医学(本硕博连读)专业组最高投档分为671分、最低投档分为653分,均创历史新高。

分数线提升的背后是医学专业报考的持续回暖。不少家长鼓励孩子学医,不仅考虑到这个职业的发展前景,还因为其社会价值、后期可能获得的回报以及独特的成就感。新冠疫情暴发以来,公众逐渐认识到医务工作者的重要价值,医生的待遇和医患关系得到改善,医生的社会地位显著提升,不少学子因此选择医学作为未来职业。

尤其在中国人口结构变化背景下,老龄人口数量激增,国家需要建设更为强大的医疗保障系统,包括社区医院和医疗康复中心等,医学专业确实有广阔的发展前景。“健康中国2030”战略的深入推进促使我国医疗健康体系从“疾病治疗”向“全生命周期健康管理”转型。在此背景下,新增的专业通过跨学科培养模式,推动临床医学与管理学、工程学、社会学深度融合,旨在培养既能掌握专业医学知识,又能解决老龄化照护、医疗设备研发、医保政策优化等复杂问题的复合型人才。

以“老年医学与健康”专业为例,随着我国60岁及以上人口占比突破22%,老年慢性病管理、康复护理等需求激增,现有医疗体系中复合型老年健康服务人才缺口巨大。南昌大学的“老年医学与健康”专业学制为四年,首年计划招生30人,课程体系涵盖公共基础课程、通识教育课程、专业教育课程和创新创业教育课程等,开设了医学史、医学人文学等课程,同时涵盖《老年医学》《临床营养学》《人工智能导论》《穿戴式医疗装备》等特色课程。

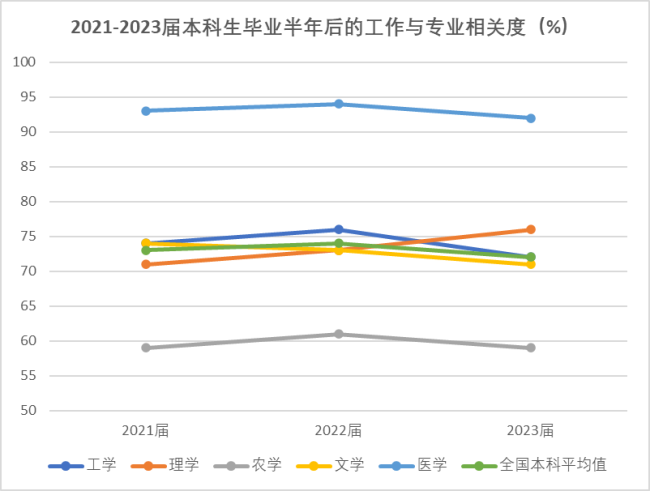

另一方面,“学医热”也反映了年轻人求稳的心态。与其他专业相比,选择学医这条路更为稳定、持久。根据《2024年中国本科生就业报告》,医学专业的本科生在毕业后从事的工作与本专业最为相关,远超其他专业。在经济环境波动、部分行业面临调整的背景下,医疗健康作为满足人类最基础需求的“刚性”行业,其岗位需求的抗周期性和职业发展的可预期性对追求“安全感”的年轻一代具有强大吸引力。医生职业路径相对清晰、专业壁垒深厚、不易被轻易替代,这些特点都强化了其作为“稳定职业”的形象,成为抵御未来职业波动风险、寻求长期职业安全感的现实选择。

尽管医学专业具有广阔的发展前景,但目前就业仍面临学历门槛攀升、收入回报滞后、工作强度高等挑战。医疗行业作为保障人生命健康安全的关键领域,对从业者素质要求较高。因此,高门槛、长周期成为医疗教育的显著特征。医学本科生选择读研深造的比例接近三成,在主要学科门类中位列前茅,且远高于各学科平均水平。可以说,学历深造正成为越来越多医学生的职业规划选择。

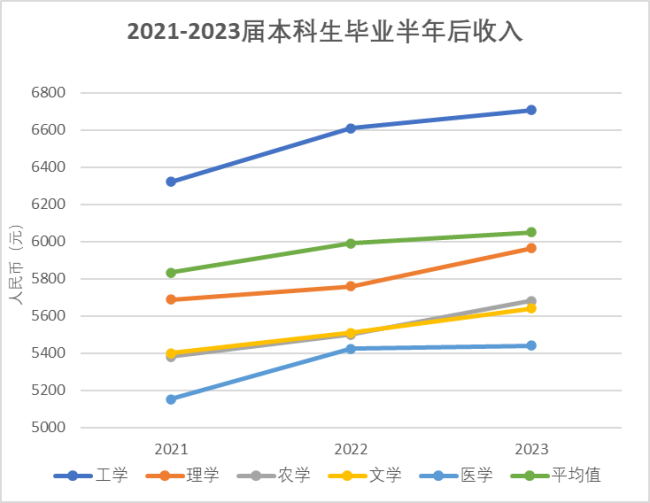

从医门槛的提升直接推高了医学教育的时间成本。本科医学专业学制通常为五年,较大多数专业的四年学制多出一年。若想在医学领域获得更好发展,还需攻读硕士、博士学位。此外,医学生毕业后须参加为期三年左右的住院医师规范化培训,这一系列培养环节导致医学专业的收入回报周期显著长于其他行业。在职业起步阶段,医学从业者的薪资水平普遍偏低。据《就业报告》数据显示,医学专业本科生毕业半年后平均月收入约5400元,在主要学科门类中处于中下游水平。尤其在规培期间,薪资待遇与高强度的工作投入形成明显反差。

值得关注的是,医师职业的收入呈现显著的“累积增长”特征。中国医师协会调研数据显示,26至35岁青年医师群体年均收入约63278.59元,36至45岁阶段提升至77002.48元,46至55岁进一步增长至86438.85元,职业生命周期内的收入提升曲线清晰反映了经验积累的价值。因此,能否接受收入回报的滞后性、坐得住从业前期的“冷板凳”,是医学生在漫长的学习培养与经验积累之后需要考虑的问题。

此外,工作强度方面,医师职业的特殊性决定了高强度的工作常态。2017年中国医师协会调查显示,26至35岁青年医师平均每周工作52.43小时,较56岁以上医师群体高出4.73小时,且所有年龄组工作时长均超过法定标准。清华大学《2021中国医师调查报告》则显示,受访医院医师日均接诊量达26人次,随时待命、加班加点已成为医疗工作的日常图景。

对于即将踏入医疗行业的从业者而言,需在高工作负荷、长回报周期与职业价值间进行理性权衡。医学专业培养具有高门槛、长周期特点,本科通常五年学制,若追求更好发展还需攻读硕博并完成住院医师规范化培训,整体培养周期远超其他专业,导致收入回报相对滞后。从业初期需经历薪资水平较低的阶段,但收入随年龄增长呈现明显上升趋势。工作强度上,年轻医师工作时间普遍较长,加班加点成为常态,需承担高强度的诊疗任务。

然而,医学行业承载着守护公众健康的崇高使命,从业者通过救死扶伤、参与全生命周期健康管理等工作,能获得超越经济回报的独特职业成就感。是否选择医学之路,需综合个人职业理想与承压能力,既要正视行业特有的培养规律与现实挑战,也要重视其蕴含的社会价值与使命意义,在理性认知与职业情怀间找到平衡。

融易富配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。